ISLAMTODAY ID — Sunan Bonang merupakan ulama yang dikenal piawai dalam dakwah melalui sastra. Ia menggunakan perantara sastra seperti tembang, lakon pewayangan yang Islami dan juga suluk.

Ia juga seorang da’i yang cukup banyak meninggalkan karya tulis dan masih terpelihara hingga saat ini. Karya tersebut sering kali menjadi rujukan utama penelitian mengenai perkembangan Islam di masa Walisongo.

Penulisan kitab sastra berupa Primbon Bonang dan Suluk Wujil dinilai sangat penting bagi proses transfer pengetahuan seorang ulama kepada para santrinya.

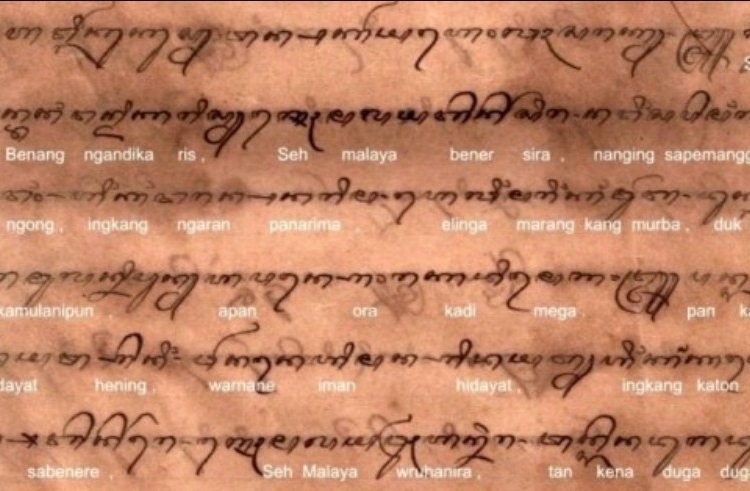

Manuskrip “Het Boek Van Bonang”

Kitab Primbon Sunan Bonang merupakan kitab yang berisi ajaran-ajaran hidup seorang muslim. Memiliki akhlakul kharimah hingga laku spiritual seperti sholat, dzikir, puasa dan lain sebagainya.

Kitab Primbon Sunan Bonang ditulis dalam bentuk dialog antara guru sufi dan muridnya. Bentuk karya sastra sejenis juga banyak dijumpai dalam sastra Arab dan Persia.

Oleh para ahli, karya sastra Sunan Bonang dianggap sebagai karya sastra yang hebat, penuh keindahan dan makna kehidupan beragama. Keberadaan manuskrip Primbon Bonang kini masih tersimpan rapi di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda.

Sunan Bonang cukup jeli dalam memberikan uraiannya. Melalui kitab primbonnya menekankan pentingnya mengetahui aliran-aliaran pemikiran yang masuk kategori menyimpang dari ajaran Ahlussunah.

Ia mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh dalam memahami ajaran tauhid dan ketuhanan. Jika salah akan membuat orang disebut sebagai wong sasar atau orang yang tersesat.

Sunan Bonang juga menyoroti beberapa aliran yang dinilai menyimpang pada abad ke 15 Masehi,

Diantara aliran tersebut ada Kawibatiniah atau firqah bathiniyah. Sebuah aliran yang dianggap sesat karena tidak sesuai dengan pokok pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Paham Batiniyah dianggap ganjil karena berprinsip “kadi angrupakaken sifating pangeran, kadi angapesaken sifating pangeran, kadi sakecap: sekatahing dumadi ikut sifating Allah, kadi anganakaken ing nora, kadi ama’duamen ing Allah – iku kupur-“ .

Yang artinya: Menyamakan sifat Allah dengan makhluk–Nya, merendahkan sifat Allah, dan berkata bahwa semua alam menyatu dengan sifat Allah, mengadakan dalam ketiadaan dan meniadakan hakikat Allah, maka hal semacam itu adalah perbuatan kufur.

Ajaran lain yang dianggap menyimpang dari aqidah Islam menurut Sunan Bonang adalah aliran Mutangiah atau Mu’tazilah yang menyatakan, Allah ta’ala nora amurba, mapan jenenging kawula iki ora, apa ta purbane, mapan mantep pandelelenge, Allah ta’ala nora amurba, manteb amuji pinuji ing deweke, apa ta karane jen amurbaha? Kang angucap iku dadi Kafir.

Titik tekan penghukuman ajaran sesat mu’tazilah adalah tentang sifat Allah yang dikatakan Allah ta’ala nora amurba yang bermakna Allah tidak memiliki kuasa atas kehendak hamba. Jelas jika seseorang beranggapan demikian maka hakikatnya orang tersebut telah kafir.

Sunan Bonang juga tak segan-segan untuk mengkritik ulama lain seperti Ibnu ‘Arabi. Ajaran wahdatul wujud yang bersumber dari kitab Futuhat al- Makiyah itu dinilai sesat.

Pandangan ini menisbatkan Allah dengan makhluk, seperti bersandarnya peralatan dari besi yang dapat kembali dilebur menjadi besi yang satu lagi. Paham ini juga menegaskan bahwa dalam fana’ terjadi perpaduan antara kawula-Gusti (Manusia dan Tuhan) sebagaimana berpadunya air sungai di muara.

Anggapan ini tentu merupakan ajaran yang sangat menyimpang dan sesat. Pengikutnya dihukumi kafir sampai dia mau bertaubat dan kembali kepada aqidah yang benar.

Suluk Wujil

Suluk Wujil berisi ajaran tasawuf Sunan Bonang yang sebagian besar sama seperti ajaran-ajaran tasawuf al-Ghazali. Misalnya ajaran tentang Tuhan dan hubungannya dengan manusia yang termasuk kitab tasawuf terjemahan bebas dari kitab Ihya ‘Ulum al-Din.

Suluk Wujil disajikan dalam bentuk dialog antara Sunan Bonang dan santrinya bernama Wujil. Sang Murid dikisahkan sedang mengalami kegamangan dalam usahanya menuntut ilmu tentang tauhid kepada Allah.

Wujil dikisahkan sebagai seorang murid yang merasa semua pelajaran yang ia dapatkan selama ini hanya tentang ajaran lahiriyah saja. Padahal dirinya ingin memaknai ajaran gurunya baik secara lahirinyah maupun maknawiyah.

Purbatjaraka, seorang ahli kesusastraan Kraton Surakarta, menilai Suluk Wujil adalah salah satu pelopor karya sastra peralihan dari jaman Hindu ke Islam.

Ciri yang paling kentara adalah penggunaan bahasa Jawa Madya bukan bahasa Kawi atau Jawa yang lebih bersifat sastra kelas paling atas. Bahkan dari segi kepenulisan lebih banyak menggunakan gaya menulis ulama Arab, Persia dan Melayu.

Ajaran tasawufnya dijelaskan dengan bahasa simbol atau tamsil yang diambil dari budaya Islam universal maupun budaya lokal.

Tamsil-tamsil dari budaya Islam yang digunakan ialah burung, cermin, laut, Mekkah (tempat Ka’bah atau rumah Tuhan) berada, sedangkan dari budaya lokal antara lain ialah tamsil wayang, lakon perang Kurawa dan Pandawa (dari kisah Mahabharata) dan bunga teratai.

Tamsil-tamsil ini secara berurutan dijadikan sarana oleh Sunan Bonang untuk menjelaskan tahap-tahap perjalanan jiwa manusia dalam upaya mengenal dirinya yang hakiki.

Demikianlah dua contoh karya intelektual Sunan Bonang yang cukup banyak mendapatkan perhatian dari khalayak umum.

Sebenarnya masih banyak karya intelektual lain yang dinisbatkan kepada ajaran-ajaran Sunan Bonang seperti Sulūk Khalifah, Sulūk Kaderesan, Sulūk Regol, Sulūk Bentur, Sulūk Wasiyat dan lain sebagainya.

Namun keberadaan nasakah yang terpisah dan sebagian berada di luar negeri, menjadikan karya Sunan Bonang tersebut belum banyak dikaji secara ilmiah.

Penulis: Muhammad Sidiq, Kukuh Subekti

Sumber :

Agus Sunyoto. 2016. Atlas Walisongo. Tangerang Selatan:Pustaka Iman

Zainal Abidin bin Syamsuddin. 2018. Fakta Baru Waligongo. Jakarta: Pustaka Imam Bonjol

Jauharotina Alfadhilah. Kitab, Ajaran, dan Sumber Inspirasi Sunan Bonang dalam Bertasawuf. Arrahim.id , 7 Agustus 2020